|

|

ナス科の1年草作物です。南米原産でTMATOL=膨らむ果実と呼ばれていたのが語源になっているといわれています。日本では、江戸時代にアカナスの名前で観賞用として栽培されていました。

|

|

|

|

|

トマトの花は細長い上に花蜜がありません。そのため、花の色は虫が好む黄色をしていますが、通常の昆虫では、(チョウチョ等)結実させるのはなかなか大変です。トマトを結実させるためには、花に振動を与えるか、ホルモン剤を塗布して結実させます。特にハウス栽培の農家さんでは、ホルモン処理(トマトトーン・トマトラン)を行って結実させますが、この作業は結構大変です。

最近では、研究所や種苗会社が、単為結果性の品種を開発して手間を省けるよう努力されています。

また、マルハナバチを放し飼いにして、受粉の手助けをさせている農家さんも多くなっています。

|

|

|

|

トマトの実が赤くなるのは、トマトが交配すると、トマトのDNAの中にあるコンピューターが作動を開始し、毎日の平均気温を積算し、一定の数値に達すると赤くなるそうです。

トマトの実が赤いのは、リコピンと呼ばれるカロチノイドの1種が赤い色素だからです。リコピンはベーターカロチンとよく似ているのですが、トマトのリコピンは真ん中から切れてもビタミンAにはなりません。そのため、あまり役に立たないカロチンという認識だったのですが、最近の研究で、リコピンのすばらしい働きが明らかにされてきています。

・抗酸化作用により、ガンの予防や白内障の抑制に効果があります。

・活性酸素を消去する力で動脈硬化などの生活習慣病を引き起こす原因を減らす。などといわれています。

また、トマトの皮に含まれるポリフェノールの1種で、ナリンゲニンカルコンには、アレルギー(花粉症等)抑制作用があるともいわれています

血栓を予防する野菜 (100gあたりの点数) <1993.11日本農業新聞より>

・100点 マスクメロン・トマト・長ネギ・春菊・ほうれん草・ニラ など

・50点 アスパラガス・しそ・チンゲンサイ・わけぎ・あさつき・イチゴ など

・30点 もやし・セロリ・ピーマン など

・10点 ナス・きゅうり・スイカ・レタス など |

|

|

|

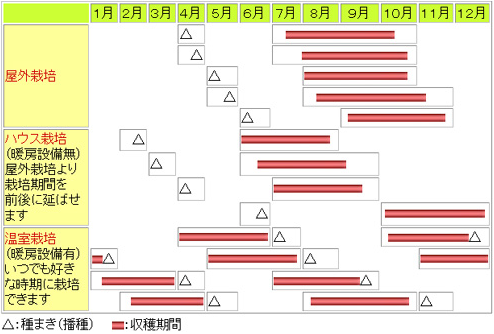

ハウスでの栽培は、屋外の栽培+ハウスでの栽培スケジュールになります。

HHP303・HHP401は、液肥加温ヒーターがありますので、屋外での栽培より栽培期間を前後に延ばせます。大切に育てることで、収穫期間を延ばすことができます。 |

|

トマトは葉の横から腋芽(わきめ)が出てきます。通常土栽培ではそれらを全て摘み取り、1本に仕立てなければ栄養が集中せずうまく栽培できません。

|

しかし、ハイポニカでは根環境を整えているため 根の量が土栽培よりも多く、この腋芽を伸ばすことができます。 農業用ハイポニカプラントや、セミプロ向けHHP303では、全ての腋芽を伸ばし放題にして栽培を行えます。HHP601の場合は3本仕立てをお勧めします。

3本仕立ての方法

| 1、 |

双葉の次に本葉が出てきます。 |

| 2、 |

1枚目、2枚目の本葉の横から出る腋芽は取り除いてください。 |

| 3、 |

3枚目、4枚目の本葉の横から出た腋芽はそのまま伸ばして誘引してください。 |

| 4、 |

その他の腋芽は全て摘み取ってください。 |

| 5、 |

腋芽は、5〜10cm程度の大きさでの除去が理想です。 |

|

|

|

ひもで吊る方法(HHP303、401、601)

(上部にひもで結ぶところが必要です) |

支柱を4本立てる方法(HHP601) |

|

|

1.各枝が20〜30cmに伸びると茎にひもを巻きつけ上部に引き上げて吊ってください

2.各枝の間隔は離した方がよりよく生育します。

3.1本の枝に8〜9房、花が咲いたら生長点を摘み、生育を止めてください、(HHP601の場合)あまり長く伸ばすと樹が大きくなりすぎ、液肥の吸収が多くなります。根の量・液肥補給の手間を考えますと、8〜9房で止めることをお勧めします。

|

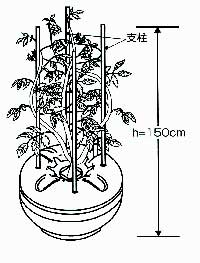

1.市販の支柱を4本購入し、HHP601の4つの穴に差し込んでください。

2.図のように、4本の支柱の上下数箇所をひももしくは針金でつなぎ、支柱どうしを固定してください。

3.支柱・針金などに枝を止め、枝が倒れないように上に伸ばしてください。(ラセン状に誘引すると草丈を低く栽培することができます)

4.上へどんどん成長させると重心が崩れ、装置ごと倒れる恐れがあります。

HHP601の底から、140〜150cmで枝の生長点を摘み、生育を止めてください。 |

|

|

| 春枯れ病 |

土に潜む細菌による感染。葉が萎れだし枯れます。 |

| イチョウ病 |

下葉から黄変しだし、黄変が全体に広がり、枯死します。 |

| ウイルス病 |

ウイルス感染によってモザイク病などを引き起こします。 |

| 疫病 |

暗褐色の病斑が葉や果実に生じます。 |

| しり腐れ病 |

花の落下した部分を中心にややくぼんだ斑点ができます。 |

| 灰色カビ病 |

水浸状の斑点を生じた後、表面に灰色のカビを生じます。 |

| 葉カビ病 |

葉の表面にビロード状のカビを生じます。 |

| 輪紋病 |

ややくぼんだ円状(楕円状)の暗褐色の病ハンを生じます。 |

| アブラムシ |

吸汁性害虫、体長2ミリから4ミリ、体色は濃緑、淡緑、赤、黒、茶、黄色などです。 |

| オンシツコナジラミ |

白く小さな虫(成虫・幼虫ともに葉の裏に寄生する) |

| ネコブセンチュウ |

土壌に潜む植物寄生性線虫。根に寄生し、根が膨らみ、こぶ状になります。 |

| ミカンキイロアザミウマ |

成虫は体長1.4ミリから1.7ミリ。体色は淡黄色〜褐色。前胸背板に5対の長い刺毛を持つ |

|

|

|

受粉無しで、開花後自然に結実して、果実が肥大すること。トマトやナス、ピーマンなどのナス科の植物は、受粉(めしべに花粉が付着)しないと結実しない性質があります。

|

|

マルハナバチ:マルハナバチは幼虫の餌として花粉を集めます。体は大きく、したが長いので、花蜜が奥に隠された細長い花や形の複雑な花からでも花蜜を吸うことができます。

|

|

|